走讀彰之細路回程夥伴分享《歷險福爾摩沙》書本內容,內容頗為有趣且跟走讀山林內容有關,返家後蒐集相關資料並閱讀該書翻譯本與參考原文。

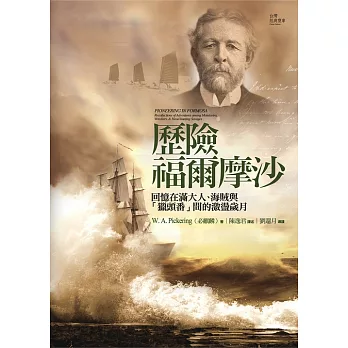

台灣譯名為「必麒麟」的英國人Pickering,於1898年出版的《Pioneering in Formosa》[1] ,台灣目前有幾個譯本,比較近代的兩個譯本都是同一個譯者,但不同的出版社,主標題都是《歷險福爾摩沙》 [2,3] 。歷險福爾摩沙的原文版,可以線上閱讀也可以下載[4] 。

從文獻上可以找到的資料,他1840年出生於英國,1864~1870年間待在台灣曾擔任海關官員與任職貿易行。稍後應邀前往新加坡擔任華語翻譯官與華人護民官,服務16年後於1890年退休返回英國。1898年出版此書,在1907年辭世。他於台灣的期間,清朝的年代為同治年間,列強開始透過船堅炮利,繼續強行開啟中國貿易之門。

閱讀心得摘要

書中所敘述的有趣與扣人心弦情節,在此不贅述,只談談個人看完本書的啟發與感想,沒有好惡純粹是個人觀點。

- 作者文筆流暢敘述精彩,譯者文筆符合信達雅精神。原著有19章與附錄,譯著為18章省略附錄,譯者於序文中簡短交代譯著過程的考量。譯者與導讀者在譯著中加入導讀資料,120張圖片與13張說明作者探險路線的路線圖,確實可以增加閱讀者對於內容的了解。不過生性不喜歡看別人的導讀,喜歡自己探索作者的文章架構與內容。通常有了自己的體認與想法後,才會回頭看看別人寫的導論與評註,並比較別人觀點的異同點。

- 本書是作者離台二十八年後完成,彼時作者已經退休八年,日本據台三年。他在台六年期間,基於語言與工作之便,以及交友廣闊的個性,讓他可以獲得很多第一手資訊,甚至親身參與其中。即將步入耳順之際也想把而立之前幾年的精彩探險歷程訴諸文字紀錄,這些寶貴的經驗也可提供他人參考,因而動手整理成書。對於必麒麟在台期間的見聞內容有興趣者,這本書提供第一手佐證資料。

- 作者本身不是博物學家或歷史學家,雖精通數種華文也不是語文學家,但內容卻披露當時台灣相當豐富的歷史資料,具重要的參考價值。雖然某些內容現在看來可能可能是錯誤,但在當時知識所及,或許是最佳的詮釋也未必。例如他對於台灣原住民由來的猜測,跟現在台灣是南島民族起源的說法完全顛倒,但仍不損其參考價值。

- 書中的內容可以分為三個部分。第一部分是自己的主觀說明,就是他所觀察,體驗與感想。第二個部分是客觀的陳述,比如中國四書五經,宗教信仰介紹與風俗習俗等,應該是他在撰寫書籍過程所蒐集的資料。第三個部分是書中的相片,書中並沒有提到攜帶相機,他探險的基本配備是槍枝與戶外活動所需的求生工具,並沒有提到照相機。當時照相機仍不普遍,方便攜帶的相機尚未出現,因此原書大約有25張相片與水繪插畫應非探險期間拍攝。

- 天津條約剛開放台灣給外國人通商、居住與傳教,稍後便來到台灣。關鍵時刻處在關鍵位置,把握浪頭成就一番功業,讓自己在歷史留下一個位置,貼切地描述必麒麟六十七年歲月的經歷。他應該有很好的語言天才,在華期間自學,進而請專門華人教師,幾乎到達廢寢忘食的地步,甚至讓服務的單位幫他買單教師費,這是他可以在台六年間,游刃有餘般地斡旋在華人、原住民與歐美人士之間的基石。

- 他所服務的海關,是中國門戶大開,華人與外國人接觸的第一道官方關口,更讓他有機會發揮其長才。

- 必麒麟抵台時間約在達爾文搭乘小獵犬號前往前往南美洲,從事自然調查研究工作後三十年,這段期間歐美國家眾多探險家搭船到海外地區探險,必麒麟躬逢其時,在工作之餘就地利之便也加入探險行列。他早早便上船擔任學徒,因此所受的正規教育可能不多。但他應該天資聰穎,為人處事正直,富有冒險探索的精神。書中所描述的情節,他深具斡旋外交事務的手腕,不亞於專業的外交家。

- 書中幾個地方談到豹,分別是第三章認識老台灣,談到台灣山區常見的動物包含豹。98頁談到原住民平時穿著的短外衣,大都是由豹皮或色彩斑斕的土布製成。162頁談到布農族酋長帶著六名戰士拜訪雁裡社,披著豹皮衣配戴野豬獠牙。這裡所稱的豹是雲豹嗎?非常納悶。回頭查看原書,作者確實使用leopard與leopard's skin。

- 根據資料顯示,台灣雲豹於必麒麟來台前兩年,由同為日不落帝國子民的博物學家史溫侯,以台灣雲豹(Formosan clouded leopard)之名紀錄於《倫敦動物學會集刊》上。但根據維基百科條目的資訊,史溫侯在1864年提到只看到台灣雲豹三件毛皮,但沒看過活體。必麒麟也是看到毛皮,但沒有看到活體。因此可以推估台灣確實有雲豹,但百年前便鮮有人看到活體。近幾十年經由研究團隊調查後,宣布台灣雲豹可能已經滅絕。

對台灣土地與居民觀點

必麒麟很瞧不起漢人,特別是滿清官吏,很喜歡原住民,客家人與平埔族人則持平。可以這麼說,由西部海岸線向東推進,他對住民的好感度跟距離成正比。

那個年代會從中國渡海來台,很多都是在原居住地生存不易,只好冒九死一生橫渡黑海溝來台尋求機會。民間有一說法「十去,六死,三留,一回頭」用以形容先民渡海來臺的凶險。因此渡海來台的漢人,為求可以在此生存,冒險犯難的性格使然,肯定會用一些方法從更早在此居住者取得生存所需資源,所以是可以理解的。台灣物產豐富,過著無憂無慮的狩獵採集生活,原住民肯定會比較單純與世無爭。因而有原住民逐漸往山區遷徙的情形。

他是真心喜愛台灣這片土地與人民,原著的致謝詞最後一句為"this book is dedicated in grateful memory of AULD LANG SYNE",本書獻給(AULD LANG SYNE)的很棒回憶。查詢維基百科得知(AULD LANG SYNE)是蘇格蘭語創作的詩歌,原意是紀念逝去的日子,中文翻譯為《友誼永存》。也有為這首詩譜的旋律,就是大家熟知的驪歌。所以作者將這本書獻給友誼永存的台灣人民。

對台灣居民來說,有朋自遠方來不亦悅乎,來自遙遠西方的友人理當善盡待客之道。而且兩百年前與荷蘭人打交道的正面經驗,更讓語言溝通無障礙的必麒麟,認識眾多的各種台灣住民。

書中必麒麟提到即便他離開台灣許久,在台灣結識的原住民仍會詢問後來遇到的外國人,探詢必麒麟的訊息,並告知友誼永存。必麒麟在書末引用英國作家在標題為美麗之島詩中的一段話,表明離開台灣讓他更加思念這片土地。

Absence makes the heart grow fonder;(離開卻更加喜歡)

Isle of beauty, fare thee well! (再見美麗之島)

出自一個在此度過人生十分之一歲月西方人之手,對生於斯長於斯也將死於斯的台灣人來說,真是足感心。顯然他真的熱愛這片土地與居民。

作者在書名頁後引用幾句聖經的內容:

So foolish was I and ignorant(我這樣愚昧無知)

Nevertheless, I am continually with Thee(然而,我常與你同在)

Thou hast holden me by my right hand(你攙著我的右手)

Thy right hand hath holden me up, and Thy gentleness hath made me great(你的右手扶持我;你的溫和使我偉大)

剛翻閱書本時或許沒有特別感覺,看完書中作者所歷經的種種危險,最後卻能有驚無險,彷彿有神蹟般的脫離險境,再回頭看這幾句話,便可心領神會了解作者的內心想法。

外國統治是台灣的契機

必麒麟認為若荷蘭人由1624年開始統治台灣,若可以持續到他在台的1860年代,這兩百多年的經營,肯定讓全島居民開化,並且都會成為基督徒。非常同意他的觀點,若果真如此,台灣的命運將會大不同。

作者在序文中提到:台灣成為日本殖民地,最終將使日本、台灣居民、甚至其他文明社會受益。書籍付梓之時日本方殖民台灣三年,尚處於戡亂與磨合期階段,因而作者認為尚未看到重大成果。自己在導覽自行車歷史,由十九世紀自行車在歐洲起源,銜接到二十世紀介紹台灣自行車發展歷程,會以下面這段話銜接:

十九世紀自行車在歐洲問世之際,也拉開近代中國最悲慘年代的序曲。台灣於1895年成為日本殖民地,暫時脫離中國悲慘年代的泥淖,體驗日本明治維新後的丁點安逸。也因此接觸了自行車,在脫離日本統治之前,自行車已經融入常民生活。因緣際會在戰後開啟自行車產業,並在業者各自努力與攜手合作並行下,讓台灣成為自行車大國。

上述這一段話呼應作者序文中的觀點。確實,台灣當時若沒有脫離中國,而持續跟陷在泥潦的中國一起沉淪,情況不知道會如何?

初見這一段話內心些許狐疑,作者真的會如此寫嗎?參閱原作後確認是作者的觀點,顯然他也是一位高瞻遠矚的人士。

帝國子民思維

必麒麟的著作雖然提供當時台灣很多寶貴資訊,然身為「日不落帝國」的子民,出門在外享受強大帝國帶來的眾多好處與便利,除了深感驕傲外想必也希望可以提供讓帝國持續壯大的看法,書中處處可以看到類似言論。例如序言中他提到大英帝國自1860年起曾有數次機會可併吞台灣,卻因為遲疑而錯失奪取這座肥沃島嶼,與獲得絕佳海軍戰略地位的澎湖群島。看到併吞這個令人不舒服的字眼,回頭查看原著,確實是英文字annexing,這個字眼給人弱肉強食的感覺,對照清朝從那時候起一連串恥辱的戰爭,特別是書本付梓兩年後的八國聯軍,簡直將華人羞辱到極點,真是典型帝國子民的思維。

林則徐因為嚴禁鴉片opium損害大英帝國利益,因而派兵向中國宣戰,導致1842年簽訂《南京條約》,強迫開放五口通商並割讓香港給英國。清朝的鎖國政策翻轉東西方國力消長,中國是該開放國門跟世界各國通商交流,但強摘的果實不甜 強取的新娘不美,英國先用鴉片狂賺毒害中國人的錢,又倚靠船堅炮利強開通商之門,是典型帝國思維。之後西方列強群起效尤趁火打劫,必麒麟到中國之前,清朝才又跟多個西方強權簽訂天津與北京條約。而滿清政府不圖振作,簽訂一連串喪國辱權的合約,最終導致王朝覆滅。然書中作者仍偶而談及鴉片買賣與吸食的情形,令人有不舒服之感。

與樟之細路關聯

作者服務於洋行期間,出口包含樟腦在內的台灣物產,書中提到他某些探險行程是幫公司尋找可能的出口資源,例如探訪萬斗籠社順便觀察肉桂樹。作者主要探險的區域為南部嘉南與高屏地區,雖未探索台灣中北部運送樟樹資源的樟之細路,不過他曾到訪過的後龍跟梧棲可能是樟之細路運送之樟腦的出口處,所以多少也是有些淵源。「殺頭生意有人做,虧本生意無人做」,樟腦利益龐大,道台等清朝官吏跟地方土豪上下其手,對於阻擋財路者必用盡各種手段剷除之,是可想而知的。他也因而必須狼狽地離開他所喜歡的探索樂園,或許可說他是栽在樟腦之中。

參考資料

- Pickering, William Alexander. Pioneering in Formosa. Hurst and Blackett, 1898.

- Pickering, William Alexander, and 陳逸君. 歷險福爾摩沙 / 必麒麟(W. A. Pickering)著 ; 陳逸君譯述. 初版. 臺北市: 前衛, 2010. Print.

- Pickering, William Alexander, 陳逸君, and 劉還月. 歷險福爾摩沙 / 必麒麟(W. A. Pickering)原著 ; 陳逸君譯述 ; 劉還月導讀. 第一版. 台北市: 原民文化發行, 1999. Print.

- https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.31822/page/n63/mode/2up

沒有留言:

張貼留言